道路特定財源問題と鞆の埋立道路橋

毛利和雄●ジャーナリスト

鞆の埋立道路橋問題は、いっそう緊迫の度を加えてきた。

原告の住民側が埋立免許について仮差し止めの申し立てをしていだのを、広島地裁が3目3日に却下した(決定書面は2月29日付け)。

一見厳しい決定に見えるが、裁判所はかなリ広く原告適格を認めている。景観利益については鞆の歴史的町並みゾーンに居住する住民63人の原告適格を認めているし、排水権についても排水管が公布地を通っている住民や枝管を利用して直接海に排水しておらず広島県が同意とりつけの対象としていなかった住民も含め98人全員について原告適格を認めている。

しかも、埋立て工事が着工されれば焚場の埋立てなとにより、直ちに鞆の浦およびその周辺の景観が害されること、しかもいったん害された景観を現状に回復することは著しく困難であることを指摘している。

しかし、県知事が免許を出せば、差し止め訴訟を「取消訴訟」に変更して執行停止を申し立てることにより対処が可能と判断して、今の段階では緊急の必要性はないとして却下している。景観利益とその侵害に関して画期的な判断である。

ところが、福山市は係争中でも計画は進めると市議会で答弁している。裁判所の意向をくむ気はないようだ。

さて、その埋立免許手続きだが、広島県は県海域利用審議会を2月中にも開き埋立計画について了承を得た上で、国交省に対して認可申請する予定とされていた。ところが、2月中に県海域利用審は開かれていない。

それについては、道路特定財源問題をめぐつて国会が紛糾している中で鞆の埋立道路橋計画の手続きを進めれば、問題を抱えた道路としてとりあげられる恐れがあるので、広島県当局が事懸かおさまるのを静観しているのだという観測も出ている。そうだとすれば、国会は緊迫している状態が続いているものの特定財源問題が決着すれば、それを待つて埋立免許の手続きが急に動き出すことも考えられる。

さて、その埋立道路橋だが、事業が実施されれば、万葉以来の歴史を持つ鞆の浦の景観がだいなしになる上、気軽に岸辺にでかけて海を見ながら憩える環境は失われてしまう。工事の完成までに10年もかかるとされるので、“癒しの旅¨を求めてやってくる旅人の足は遠のいでしまう恐れが強い。とすれば、空き家再生で坂本龍馬ゆかりの「いろは丸展示館]や口卸舟宿いろは」、創作土産物店、飲食店、cafeなどを営み、現に進められている活力のあるまちづくりを“圧殺”することになることはすでに指摘しできた。

それに加えて、新たな問題が浮かびあがってきた。それは防災上の問題だ。鞆の埋立架橋は、水辺の都市にとって近年大きな課題となっている台風防の高潮なとによる浸水被害への対策が十分検討されていないのだ。

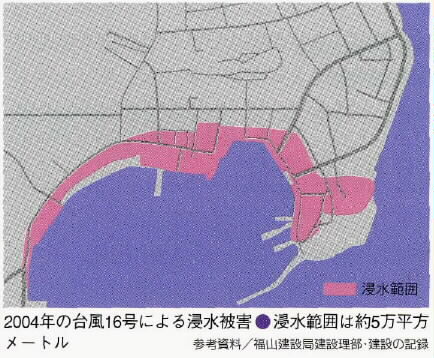

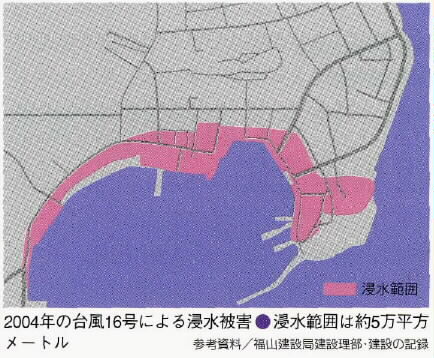

瀬戸内でも温暖化の影響か、海面の水位が上がり高潮被害が出やすくなっている。そこに台風が直撃すると大雨と強風が加わるから、被害が大きくなる。例えば2004年8月の台風16号の来襲による被害は瀬戸内海東部一帯におよぴ、鞆では湾曲した沿岸沿いの約5万ヘクタールが浸水し、187戸が床下浸水した。この年には瀬戸内で床下浸水の被害が出た台風の来襲は計4回に達した。

ところが鞆の埋立道路橋は、路面の高さは既往の最高高潮面の水位から約60センチしかない(広島県・福山市「鞆地区道路港湾整備事業J)。既往の最高高潮面の水位は、大潮の時の平均高潮面より1メートルの高さだ。原告側が指摘しているように、海面の吹き寄せと数メートルの波浪の高さを想定して加えると、この埋立て地や橋梁道路に大量の海水が押し寄せて冠水し通行不能となる可能性が極めて高い。要するに台風になると通行止めになってしまうのだ。

内開府と国交省港湾問など7府省によるけ也域防災計画における高潮対策の強化マこユアル」では、「国道・県道などの幹線道路は、地域間の主要な交通施設であり、災害時には救援路として十分な機能を果たさなくてはならない」とされる。

問題の道路標は、県道鞆松永線に代替する主要地方逆として計画されており、沼隈地方と福山地域を結ぶ幹線道路の役割が与えられている。

このように鞆の埋立道路標計画は防災面で大きな問題を抱えている。それにもかかわらず広島県と福山市では整備効果のパンフレット(「鞆地区道路港湾整備事業〜期待される整備効果

〜」)の中で、「橋梁も埋立地も高潮に対して安全な構造となつているので、高潮時でも、歩行者・自動車・緊急車両などの通行が確保される。と宣伝している。台風の強風、大雨、高波の中をとのようにして歩行者がこの橋を利用して避難し、埋立地を避難場所にてざるのであろうか。

海にかかっている橋を見ればわかるが海水面から見上けるように十分な高さを保っている。ところが、今回の埋立架橋は、景観に配慮して高さを押さえてあるという。高さを押さえても、港湾にとって最も大切な入港時の景観がさまたけられるので景観保護にはならないが、小手先で景観に配慮しようとしたために防災面に問題のある計画になってしまっている。

要するに防災上の対策と景観保護は、そもそも両立しないのだ。それに比べ代替案の山側トンネルでは、高潮の危険性はまったくな<、国が求める幹線道路として安全な機能を果たせるのは明らかであろう。

道路特定財源をめぐる政局の動向についてはひとまず置<として、向こう10年間に59兆円かかるとされる道路の中期計画の額は根拠が不明確で、個別の道路計画の是非を精査し積み上

けるべきとの意見は正論だろう。無駄な道路というより、まちづくりを妨げ防災上問題の大きい、つまり危険な鞆の理立道路橋は一時も早く見直されてしかるべきたろう。

写真提供/福山市鞆町のまちづくリHPより

近刊案内

世界遺産と地域再生 ★5月上旬発売予定

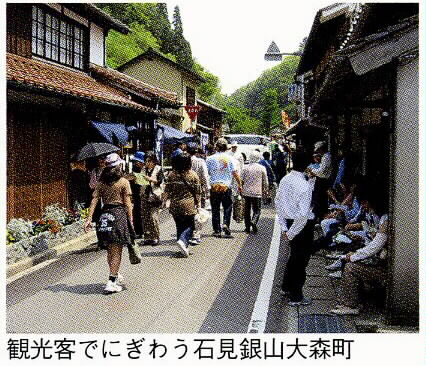

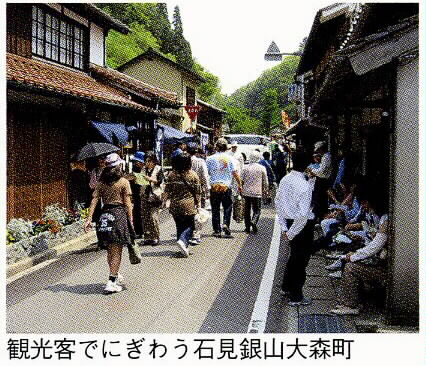

世界遺産が全国的にブームだ。その背景には、世界遺産によつて地域を活性化させたいという地方の切なる願いがある。しかし、世界遺産は本当に地域両生につながるのだろうか。昨年逆転登録で世界遺産となつだ「石見銀山」、今年登録をめざす「平泉」、試行錯誤のまちづ<リをつづける「尾道」、道路建設が景観を破壊し世界遺産への道を閉ざすとして訴訟が起こつでいる「鞆の浦」、それぞれの地元をくわし<取材し、世界遺産登録へ向けて地方でどんな取り組みがされているのか、それはこれからの“まちづくリバこどんなかたちで結実していくのかを考察する。

著者 毛利和雄NHK解説委員

予価 1,800円(税別)

発行所 新泉社編集部東京都文京区本郷2一巳一12 電話03-3815一1662

瀬戸内でも温暖化の影響か、海面の水位が上がり高潮被害が出やすくなっている。そこに台風が直撃すると大雨と強風が加わるから、被害が大きくなる。例えば2004年8月の台風16号の来襲による被害は瀬戸内海東部一帯におよぴ、鞆では湾曲した沿岸沿いの約5万ヘクタールが浸水し、187戸が床下浸水した。この年には瀬戸内で床下浸水の被害が出た台風の来襲は計4回に達した。

瀬戸内でも温暖化の影響か、海面の水位が上がり高潮被害が出やすくなっている。そこに台風が直撃すると大雨と強風が加わるから、被害が大きくなる。例えば2004年8月の台風16号の来襲による被害は瀬戸内海東部一帯におよぴ、鞆では湾曲した沿岸沿いの約5万ヘクタールが浸水し、187戸が床下浸水した。この年には瀬戸内で床下浸水の被害が出た台風の来襲は計4回に達した。

〜」)の中で、「橋梁も埋立地も高潮に対して安全な構造となつているので、高潮時でも、歩行者・自動車・緊急車両などの通行が確保される。と宣伝している。台風の強風、大雨、高波の中をとのようにして歩行者がこの橋を利用して避難し、埋立地を避難場所にてざるのであろうか。

〜」)の中で、「橋梁も埋立地も高潮に対して安全な構造となつているので、高潮時でも、歩行者・自動車・緊急車両などの通行が確保される。と宣伝している。台風の強風、大雨、高波の中をとのようにして歩行者がこの橋を利用して避難し、埋立地を避難場所にてざるのであろうか。

けるべきとの意見は正論だろう。無駄な道路というより、まちづくりを妨げ防災上問題の大きい、つまり危険な鞆の理立道路橋は一時も早く見直されてしかるべきたろう。

けるべきとの意見は正論だろう。無駄な道路というより、まちづくりを妨げ防災上問題の大きい、つまり危険な鞆の理立道路橋は一時も早く見直されてしかるべきたろう。

世界遺産が全国的にブームだ。その背景には、世界遺産によつて地域を活性化させたいという地方の切なる願いがある。しかし、世界遺産は本当に地域両生につながるのだろうか。昨年逆転登録で世界遺産となつだ「石見銀山」、今年登録をめざす「平泉」、試行錯誤のまちづ<リをつづける「尾道」、道路建設が景観を破壊し世界遺産への道を閉ざすとして訴訟が起こつでいる「鞆の浦」、それぞれの地元をくわし<取材し、世界遺産登録へ向けて地方でどんな取り組みがされているのか、それはこれからの“まちづくリバこどんなかたちで結実していくのかを考察する。

世界遺産が全国的にブームだ。その背景には、世界遺産によつて地域を活性化させたいという地方の切なる願いがある。しかし、世界遺産は本当に地域両生につながるのだろうか。昨年逆転登録で世界遺産となつだ「石見銀山」、今年登録をめざす「平泉」、試行錯誤のまちづ<リをつづける「尾道」、道路建設が景観を破壊し世界遺産への道を閉ざすとして訴訟が起こつでいる「鞆の浦」、それぞれの地元をくわし<取材し、世界遺産登録へ向けて地方でどんな取り組みがされているのか、それはこれからの“まちづくリバこどんなかたちで結実していくのかを考察する。